神州任我行|魂歸河東:拜謁二哥之鄉

文/俞雅凡

對於關公,我手中的筆總覺得有千斤重,懸在紙上,遲遲不敢落下。

關公文化深入民間,廟宇遍布四海,香火綿延千年。他是儒釋道三教共尊的神祗,我一介凡俗女子,何德何能,又豈敢對這位關聖帝君妄加評論?但當我獨自踏上山西這片黃土,站在運城的風裏,看着夕陽在鹽湖徐徐落下,有股思緒湧上心頭。

思來想去,最後還是決定提筆,如果寫得不好,懇請海涵。

我想寫寫我心中的那位「二哥」。是的,我愛稱呼他為二哥,像家人一樣親切。在世人眼中,他或許是高懸廟堂的神像,是招財進寶的武財神;但在我這兒,在這個充滿算計與權謀的世界裏,他是那位永遠剛毅、永遠赤誠的兄長。

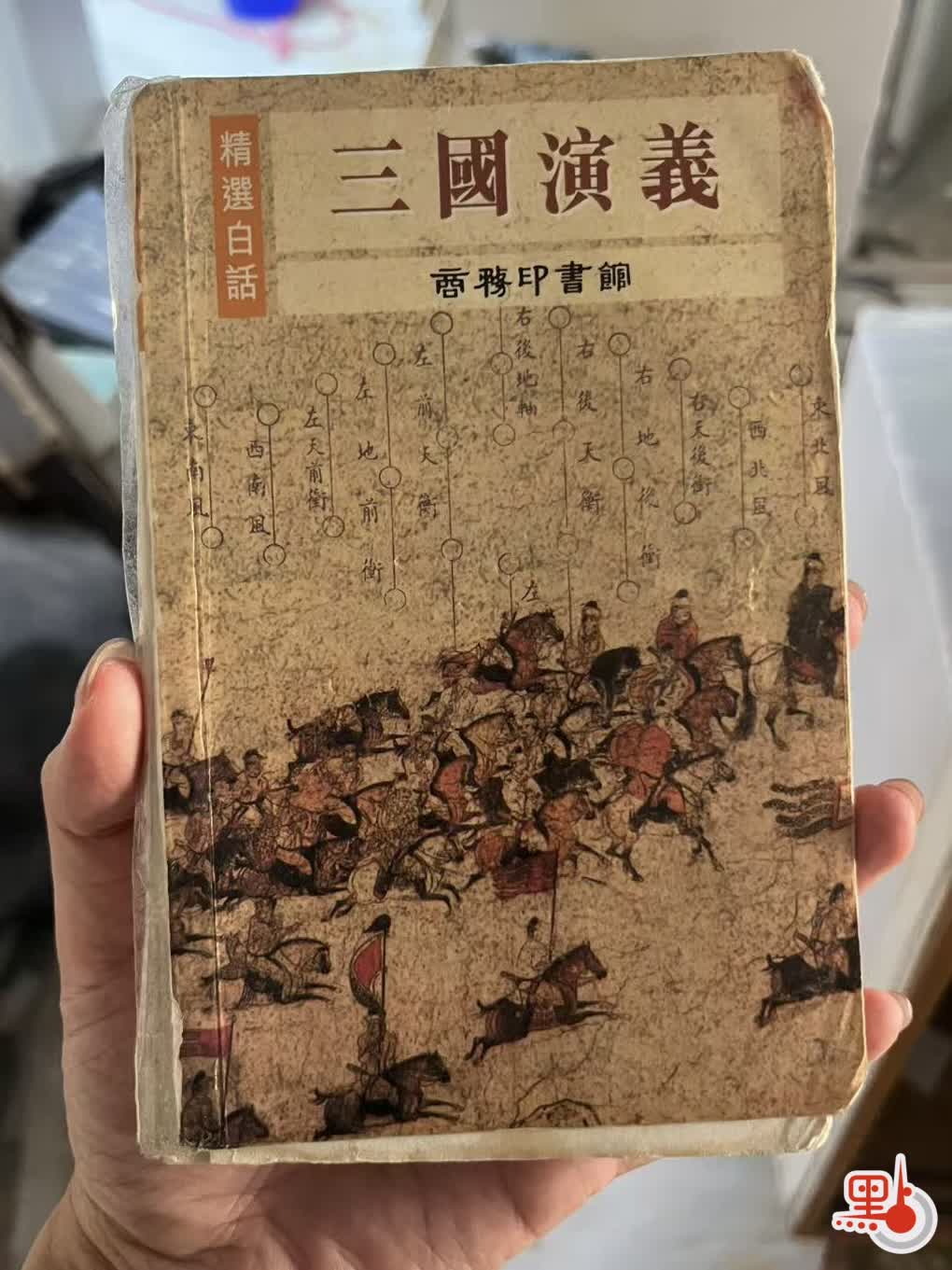

我自小是個愛玩耍的頑童,對文字絲毫提不起興趣。所以當我小學四年級在家中無意拿起一本商務印書館出版的《三國演義》精選白話,家人無不驚訝我居然手不釋卷一口氣讀完。書中烽煙,點燃了我內心的一團火。從此,這本書改變了我的一生。

在學校裏,我成為了三國最大的布道者,拉了兩位好友在我家那狹小的廚房裏,以水代酒,依樣畫葫蘆完成了「廚房三結義」。按年齡排輩,我居中,上有大哥,下有三弟。是的,我與二哥,還有這一層緣分。

年少的我,曾愛慕過神機妙算的孔明,也着迷於白馬銀槍的趙子龍。於我那時而言,關雲長過於自負,是高山仰止的英雄,可敬而不可親近。直到年歲漸長,走過的路多了,見過的人雜了,在職場與生活的泥沼中摸爬滾打過幾遭,才漸漸體悟到關公品性的難能可貴。非是他藐群雄,而是亂世之中有太多不可一世的狂妄之徒。

在那個禮崩樂壞,人命如草芥的濁世裏,知進退、嚴律己、愛蒼生、守原則、重然諾的關羽真的釋放着強大的魅力和安全感。而他的武勇與將才,反倒不是重點了。

此番山西之行,我自駕獨遊,從大同、經忻州、過太原、再到臨汾,終抵運城。讀過我專欄的朋友皆知,這一路風雪載途,幾度涉險。就如五台山高速上那塊迎面而來,險些擊碎車窗的鐵板;又如太原寒夜,大雪模糊了前路的旅途。我願相信,當中的化險為夷有賴二哥的庇佑。或許他知道,當年那個在廚房裏模仿他結義的小女孩,如今正單槍匹馬來到了他的故鄉,所以他在暗中默默護我周全。因此,當我踏入解州關帝祖廟時,心情是複雜的。有仰慕、有親近、有感激,也有好奇。

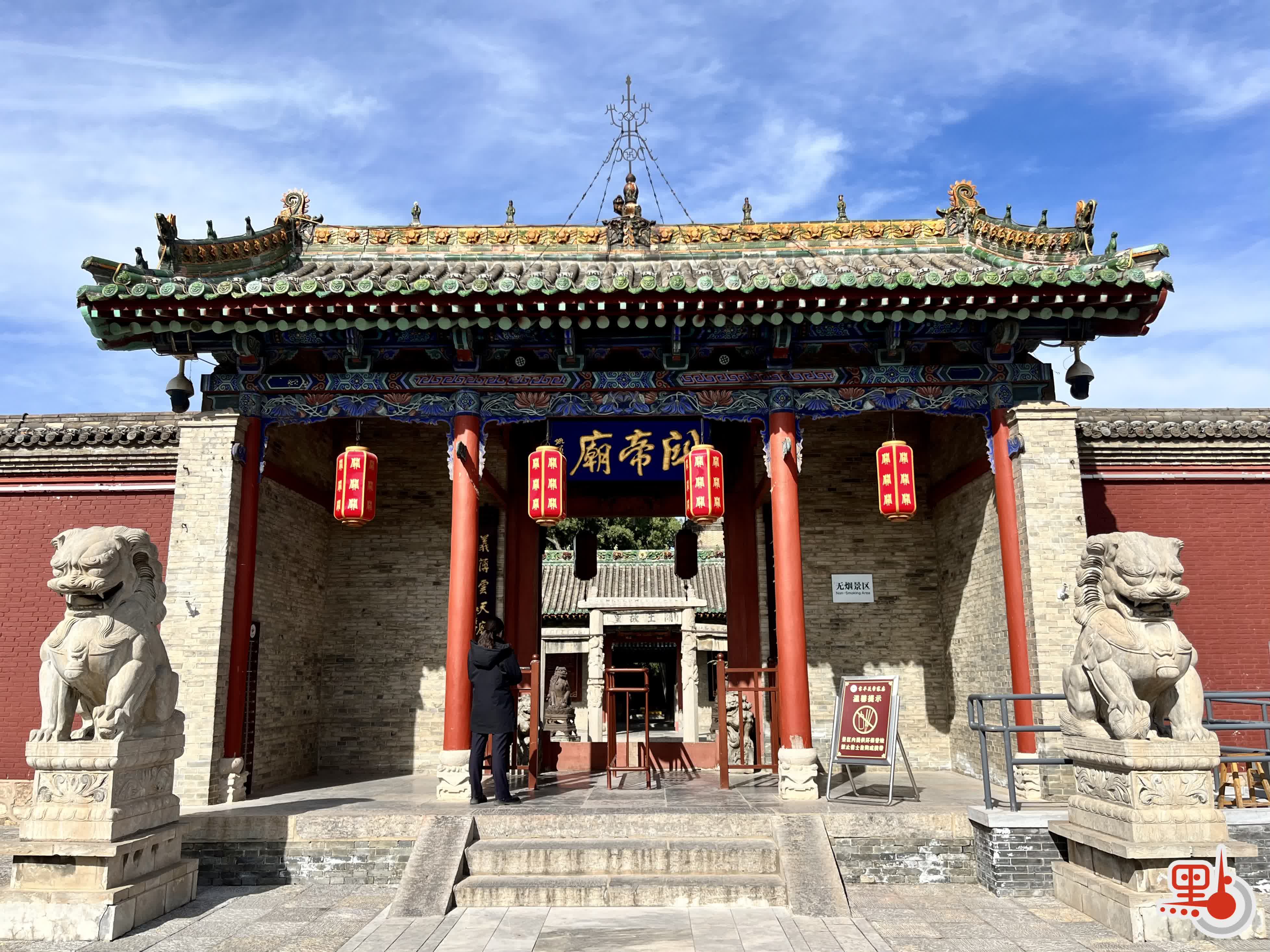

這裏不愧是「武廟之祖」,格局之宏大,佔地之寬,堪比31個足球場那麼大。從南門入,首先看到的是結義園,明萬曆年間的牌坊在多年的日曬下已經斑駁泛白。穿過端門、雉門、午門,只見古柏參天。能擁有這三道大門,是因為明朝皇帝把關公的地位提升至關聖帝君,與孔子並列。也只有帝王之尊,才有這種待遇。

我來之時正值淡季,遊人三兩。午後的陽光灑在青磚上,一隻橘貓雙足合攏,端坐在黃色的拜墊中央,雙眼瞇成一條縫,似在虔誠許願。據說全球有三萬多座關帝廟,而我身處的是規模最大的祖廟。走在其中,可以看到清朝歷代皇帝親筆御書的牌匾,感受到他的歷史痕跡和份量。

當我走到崇寧殿後的春秋樓,終於找到了心目中的關羽。他不曾披甲,亦未胯下赤兔馬,而是身穿綠袍,手捋美髯,神情專注而寧靜。這樓裏供奉的,正是關公夜讀《春秋》的坐像,是我那心懷天下、明辨是非的兄長。看着那尊紅臉長髯的雕像,心裏一熱,念了一聲:「二哥!」耳中泛起了那首熟悉的旋律:「這一拜,報國安邦志慷慨,建功立業展雄才……」想不到這麼多年來,經歷了人世的複雜與艱難後,我依然會被這份純粹的「義」所感動。這是一份熟悉的感覺。

記得有次在河南安陽乘坐的士,與司機師傅聊起了三國。我問他喜歡哪個三國人物,他豎起大拇指說:「關羽忠肝義膽,他的忠義值得我們學習和效仿!」

我想起了許都的那個冬天。

那是關羽最艱難,卻也最見風骨的時刻。當他降曹後,曹操待他極厚:金銀美女、赤兔寶馬、漢壽亭侯,大小宴從不間斷。平心而論,整部《三國演義》裏,除了劉備張飛,最懂關羽、最愛關羽者,莫過曹操。那是一種近乎「單戀」的狂熱,鮑國安老師曾經說過:「曹操恨不得把關羽整天摟在懷裏。」

我曾想,關羽並非草木,豈能毫無感動?但他心裏的那桿秤,並未因偏愛而傾斜。他既認定了一個主公,便是「降漢不降曹」,更願意千里走單騎一輩子追隨劉皇叔到底。

日已傍西,終是要離開運城了。

我深感有幸,來過二哥的故鄉,也拜過他的祖廟。關於他,還有太多話想說,可「寸心言不盡,前路日將斜」。若真有平行時空,若有朝一日有機會見到他,我不想求財運亨通,也不求仕途順遂。我只想卸下這一身成年人的枷鎖,像當年那個在廚房裏天真爛漫的小女孩一樣,衝上去給他一個大大的擁抱,然後輕輕問一句:

「二哥,別來無恙?」

(《神州任我行》是一個以「香港女生獨自遊歷中國」為主題的旅遊專欄,內容包括她在神州各地的親身經歷、所見所聞、文化體驗與生活感悟)

相關閱讀: