獨家|警追港漂受騙源頭 疑升學黑中介洩密

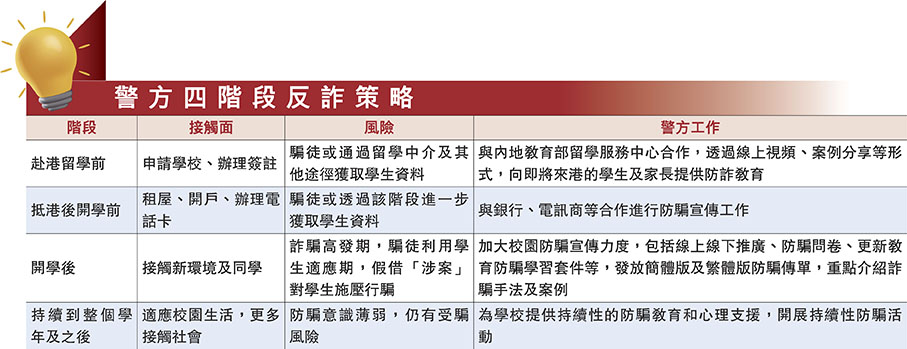

香港警務處最新數據顯示,去年全年共錄得318宗內地來港學生遭電話詐騙的案件,損失金額高達2.35億元。每年2月至3月是港漂籌備來港升學的旺季,拉開詐騙集團部署騙案大戲的帷幕。香港警方近日在接受香港文匯報獨家訪問時透露,升學顧問中介洩密是其中一個調查線索,甚至有港漂學生在港使用的手機號碼也是由中介申請及提供。警方將在港漂生赴港的四個階段展開反詐策略,由港漂來港前的教育到入學後全方位宣傳支援,同時與內地教育部留學服務中心、國家移民管理局及國家反詐中心等部門,針對學生及家長提供專門防騙教育,構建多層次的防騙網絡。

港漂學生受騙案件頻頻發生,詐騙分子通過多種途徑獲取學生個人資料,並利用這些信息精心設計騙局,據了解,升學顧問或中介公司可能是其中一個重要洩密來源。

這些中介掌握了學生大量的個人資料,香港警務處臨床心理學家馮浩堅在專訪中表示,「中介甚至可能全程參與學生的安置過程,包括協助學生來港後的各項安排,例如開設銀行戶口、辦理電話卡等,提供一條龍式的服務。在此過程中很容易獲取學生的個人資料。」

申請電話卡流程 洩露個人資料風險高

另一個重要的風險環節是申請電話卡和其他登記流程。警務處商業罪案調查科警司李蔚詩透露:「我們發現,在一些案件中,港漂學生的香港電話卡早在內地已經拿到手,但要等到抵港後才啟用。這些電話卡很可能是他人贈送的,但對方可能別有用心。」

警方又不排除騙徒用科技手段或非法購買方式獲取其個人資料,「騙徒的作案手法並非隨機撒網,而是針對性極強的精準詐騙。」

學生的網上活動也可能導致個人信息外洩,馮浩堅說:「甚至隨意瀏覽一些來歷不明的網站或下載程式,都可能被植入木馬程式,導致資料洩露;即使是日常在網上購物時填寫的個人信息,也可能成為資料外洩的來源。」詐騙集團在掌握學生的資料後,可以利用人工智能分析及建立詐騙劇本,「不排除第一時間看着你,或者在不同的社交平台跟蹤你的資料,然後做AI分析。」

騙徒甚至能憑藉零碎的信息進一步套取更多資料,「騙徒可能一開始只有名字等基本資料,接着假裝執法部門透過對話一步步核實其身份證號碼或其他私密信息,然後用來製作假文件。」李蔚詩說。

切勿因騙徒說出自己身份證號碼而輕信

詐騙分子在掌握學生個人資料後,會根據受害者的具體情況設計精密的詐騙劇本。騙徒通常冒充香港入境處、廉政公署,甚至內地執法部門,聲稱學生的簽注存在問題,或其電話號碼涉及內地的犯罪調查,從而一步步騙取受害者的信任,更通過心理施壓控制其行動,最終騙取錢財。這類騙局的核心在於建立信任,為此,騙徒會極力獲取受害人的詳細信息,讓對方誤以為他們是執法機構。

資料洩露帶來的影響不僅限於經濟損失,還伴隨着巨大的心理壓力。有學生因為受騙,在短短兩個月內損失50多萬元,甚至因騙徒指示前往廣州開戶並轉賬。在心理上,他們可能因內疚感到自責,擔心連累家人,甚至出現輟學或害怕遭到報復的情況。馮浩堅提醒學生:「你的個人資料並不是什麼特別的事,很多地方都有可能洩露。不要僅僅因為對方說出你的名字或身份證號碼,就輕易相信他。」