專訪|港科大副校長汪揚:人工智能時代的教育需要改革

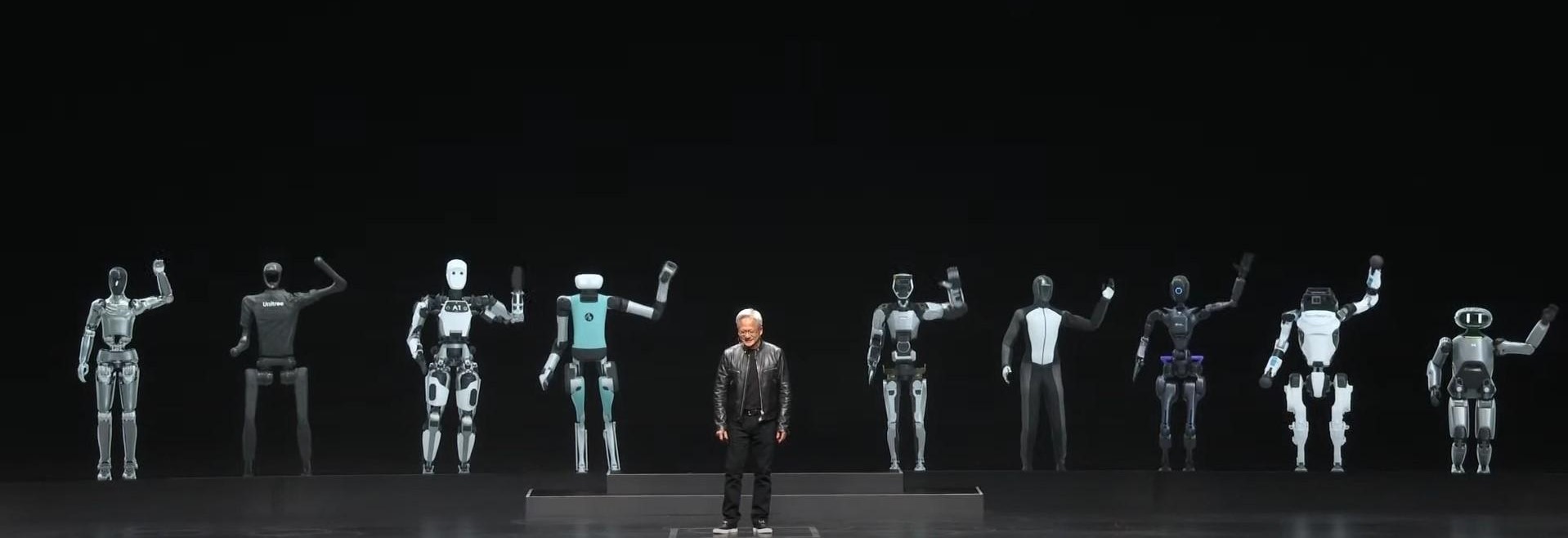

【點新聞報道】隨着人工智能技術的飛速發展,人形機器人這一前沿科技領域正以前所未有的速度步入產業化快車道。6月2日,在剛剛結束的ComputeX 2024大會上,英偉達CEO黃仁勳表示,「我們可以學習的一切,現在都可以生成。我們現在已經進入了一個全新的生成式AI時代」。此次除了芯片和超算服務器,還發布了一個項目——數字孿生地球「Earth-2」。同時預測了下一波浪潮——物理AI,或者說是具身AI。它們不僅需要有超高的認知能力,可以理解人類和物理世界,還要有極致的行動力,完成各種現實任務。

而在過去幾個月裏,特斯拉的製造團隊不斷壯大機器人陣容,致力於採集更多人工智能數據。他們成功訓練並部署了一套神經網絡系統,使Optimus「擎天柱」能夠完成如從傳送帶上精準拾取電池單元並放入托盤等實用任務。這套神經網絡運行全程無需人工干預,僅依賴於機器人自身的2D攝像頭和本體感受傳感器輸入的視頻信息,直接輸出關節控制序列。它全部運行在機器人內置的全自動駕駛(FSD)計算機上,由機器人自帶電池供電。

與此同時,波士頓動力前不久宣布液壓人形機器人Atlas退役同時推出全電動人形機器人Atlas。新一代Atlas機器人建立在數十年前瞻性機器人創新和實踐經驗的基礎之上,不僅更強壯,而且更靈巧,其動作能力甚至超越人類。波士頓動力公司認為,人形設計為機器人在人類設計的環境中移動和操作提供了便利。但同時,他們也不被人類動作範圍的局限性所約束,而是致力於開發能夠以最高效的方式完成任務的機器人。

未來幾年,我們將目睹這款「世界上最動態靈活的人形機器人」在實驗室、工廠乃至我們的生活中發揮的巨大作用。這無疑標誌着機器人技術進入了一個全新的電動時代。

人形機器人產品間的競爭,實質上是各大機器人製造商在人工智能領域的角逐。而近期的發展變革,也許是人形機器人產業的重要轉折點。不僅體現了技術的突破與創新,更昭示了人形機器人在未來智能化社會中的重要地位與價值。點新聞採訪了香港科技大學副校長(大學拓展)汪揚教授,針對人工智能及其給教育界甚至人類未來帶來的影響等相關問題進行深度探討。

點新聞:波士頓動力宣布新一代Atlas機器人,他們的人形機器人動作能力甚至超越人類,這個方向您怎麼看?

汪揚:Atlas人形機器人的出現確實引發了廣泛的關注。雖然它們在某些方面能帶來與人互動時的舒適感和信任感,但我們不能過度追求讓機器人「像人類」。人類進化成雙足動物有其特定的原因,如擴大視野、便於解放上肢用於摘果等操作。然而,雙足行走也有其局限性,如速度和穩定性不如四足動物。機器人則不受這些限制,因此,我們更應關注機器人如何發揮其獨特優勢,而不僅僅是模仿人類。機器人的一大目標,是執行人類無法完成的任務,如果必要,我們可以賦予它們像觀音那樣有42隻眼和42隻手等超越常人的感官和操作能力。另外,人形機器人的製造成本高、技術難度大。複製人體結構和運動的複雜性需要頂尖的工程和材料技術,這無疑增加了研發成本和時間。

當然,這些挑戰也是吸引人們發展人形機器人的原因之一吧。另外儘管存在這些挑戰,人形機器人的一些優勢也是顯而易見的。首先,我們的環境主要是為人類設計的,人形機器人能更好地適應這些環境。其次,許多研究都表明人形機器人比起非常機械感的機器人與人類有更高的共鳴度,更適合作為陪伴型機器人或提供個人護理服務,比如照顧老年人。人們對它們可能更容易產生信任感。此外,人形機器人的開發過程也會催生許多新技術,推動整個行業的進步。

不過機器人可以採用多種形式來獲取情感上的認可,例如寵物形態。想象一下,一隻每次與你交流時都搖尾巴、露出笑容的機器狗,會給你帶來多大的舒適感。皮卡丘式的機器人也是另一種可能。這些替代方案提醒我們,機器人的設計不應局限於人形。事實上,「恐怖谷假設」(Uncanny Valley Hypothesis) 表明,如果機器人過於接近人類但又不完美,可能會引發不適感。

機器人設計的未來一定是多樣化的。人形機器人只是其中的一種形態,我們應根據機器人的具體用途來設計其外觀和功能。機器人可以在各種任務和環境中展現其卓越性能,而不僅僅是模仿人類。通過不斷探索和創新,我們可以創造出能夠全方位補充和增強人類能力的機器人。

點新聞:在機器人領域,追求通用人工智能(AGI)或達到人類水平的智能一直被視為核心目標。您如何看待通用型機器人未來的市場前景?

汪揚:這是一個好問題。通用型機器人無疑代表着機器人技術發展的終極追求,它的實現將極大地改變我們的工作與生活模式。然而,從目前及未來一段時間的市場動態來看,我認為垂直應用機器人可能更具市場拓展潛力和增長動力。

首先,垂直應用機器人目前已在多個領域中佔據主導地位。它們針對特定行業或任務進行優化和定製,從而在性能、效率和成本方面展現出顯著優勢。此外,由於不同行業對機器人的需求各異,垂直應用機器人能夠更精確地解決特定領域的問題,更加貼近市場需求。例如,在香港這樣的老齡化社會中,對老年人照護的需求日益增長,小時工其實非常難找,而且有時候人的服務還會伴隨着發脾氣等因素。而伴侶機器人不僅能幫助解決人手短缺的問題,還能提供更為穩定和貼心的服務,因此具有巨大的發展空間。再比如機器狗,它不僅僅是一個簡單的助手,更是我們的寵物、夥伴,甚至能夠與我們進行深入的情感交流。

從技術角度看,垂直應用機器人的開發門檻相對較低,開發周期短,投資回報快,且風險可控。這些因素使得垂直應用機器人在市場上更具吸引力。

相比之下,通用型機器人的研發在技術上仍面臨諸多挑戰。它需要巨大的資金投入和長期的技術積累,成本高昂,市場風險較大。此外,通用型機器人對算力的高度依賴也限制了其發展和應用。目前,通用大模型的訓練和運行需要巨大的計算資源和能源消耗,這既需要昂貴的硬件設施,也面臨高昂的成本。同時,雲端服務雖然提供了通用大模型的訪問途徑,但網絡延遲、數據安全、隱私保護等問題也不容忽視。若要在機器人等終端設備上部署通用大模型,還需克服設備自身的計算、存儲和能耗限制。

因此,我認為在短期內,市場將更多地關注垂直應用機器人的技術創新和產業化應用,以滿足不同行業的實際需求。而從長遠來看,通用型機器人依然是我們不懈追求的目標。隨着技術的不斷進步和算力成本的降低,通用型機器人的實現將更加接近我們的預期。

點新聞:面對每次工業革命帶來的直接失業潮,這似乎成為了一個無法避免的趨勢。考慮到當前人工智能的迅猛發展及其大規模應用的趨勢,您如何評估其可能導致的失業率?

汪揚:以往工業革命帶來的失業潮多為短暫現象,因為新技術的出現總是伴隨着新領域的誕生和新機遇的湧現,進而創造出更多的就業機會。這與愛因斯坦的名言「我學習得越多,就越意識到我所知甚少」有着異曲同工之妙。愛因斯坦曾用一個圓來比喻知識,圓內代表已知,圓外代表未知,而圓的邊界則象徵着待探索的領域。這一比喻非常適用於工業革命。每次工業革命都讓我們的「知識圓」不斷擴大,同時新機會的邊界也隨之拓展。例如,工業革命的興起雖然取代了農業時代,但同時也帶來了許多人們從未想象過的機會。

當然,從另一個角度來看,每次工業革命通常都會帶來經濟的指數級增長。然而,這種增長不可能永無止境,就像摩爾定律不可能無限持續一樣。最終,它會以另一種方式繼續發展,如利用更少的資源(包括人力資源)獲得更高的產出,而這最終可能導致取代而非擴充。我們都在關注,這次由人工智能引領的工業革命是否會以這種新的形式出現。如果真的如此,社會的發展也將走向另一個方向,比如我們可能看到工作人數保持不變,但工作時間縮短,並輔以無條件基本收入(UBI),這樣社會或許能真正邁入「共產主義社會」的門檻。

點新聞:在未來,教育領域是否將迎來顛覆性或學制周期的重大變革?

汪揚:隨着人工智能時代的來臨,我們不難發現,當前教育體系中的許多內容已逐漸顯得過時。例如,未來的頂尖畫家可能不再是那些一味苦練基本技巧的人,而是那些具備豐富想象力和深厚鑒賞力的創作者。他們能夠不斷與人工智能對話,從中汲取靈感,進而創作出精美的畫作。當前,美國的法律規定人工智能創作的作品不享有版權,但我認為這一觀點有待商榷。未來,我們應當考慮對法律進行修改,將與人工智能的對話指令(即prompts)以及最終的藝術作品共同視為知識產權的一部分。畢竟,最終賦予這幅畫作靈魂與生命力的還是創作者本人,人工智能只不過是他們手中的強大「畫筆」。

當然,機器自主創作也是未來可能實現的目標,這只是一個時間問題。許多人認為機器創作的作品缺乏藝術感,但實際上,人類的藝術創作過程也充滿了隨機性。偉大的藝術家之所以偉大,是因為他們能從無數的「草稿」中挑選出最傑出的作品。當機器學會了人類評判作品價值的標準後,它同樣能夠創作出優秀的作品。

因此,未來教育的一個關鍵領域將是培養鑒賞能力。在人工智能時代,我認為個人最重要的兩項技能是:想象力和鑒賞力。此外,分析能力和判斷力也同樣不可或缺。這些能力應當在小學、中學和大學階段得到充分的重視和培養。所以,未來的教育無疑將迎來深刻的變革。

點新聞:那麼,在未來,老師的角色將會有怎樣的變化?

汪揚:角色的轉變是必然的。目前,許多老師都是從傳統的教育體系中培養出來的,他們自然擅長傳統的教學方法。然而,隨着ChatGPT等人工智能工具的崛起,老師們也在思考是否應該逐步將AI引入教學、成為教育的一個重要工具。以香港科技大學為例,我們學校已經開始積極推動這一轉變,鼓勵教師使用ChatGPT,並將其融入教學計劃中。隨着這樣的迭代和實踐不斷進行,教育自然而然地會發生深刻的變化。老師們將更多地扮演引導者和輔導者的角色,與學生一同探索知識的海洋,而AI則會成為他們教學過程中的得力助手。

點新聞:一部分人類已對AI未來可能帶來的潛在危機感到擔憂,您如何看待人類在未來的命運?

汪揚:如果人類的未來看似悲觀,那在很大程度上可能是我們自己製造的困境。我堅信,人類始終是自身命運的主宰。當社會意識到AI可能帶來的挑戰時,我們應當團結一致,採取積極措施來預防這些問題的發生。

有些人將AI視為威脅,但實際上,很多這樣的聲音僅僅停留在口頭上,並未轉化為切實的行動來限制其發展。例如,曾有科學家聯名呼籲放慢AI的發展速度,但在實際操作中真正遵循這一原則的人寥寥無幾。當領先者迅速推動AI的進展時,後來者自然會不甘落後,奮力追趕。然而,這樣的競爭態勢也讓領先者憂心忡忡,唯恐自己的領先地位被顛覆。這實際上就構成了我們當前所面臨的「放牧困境」(Grazing Dilemma)。要從根本上解決AI對人類的威脅,首先需要我們正視並妥善引導這些潛在的危機。其次,人類需要一個具有強大影響力和執行力的國際機構來監管AI的發展和應用。然而,目前這樣的機構尚屬空缺,各國都有自己的主權和利益考量。

總之,面對AI帶來的種種挑戰,全球合作至關重要。我們需要建立有效的治理機制,確保人工智能的發展能夠造福人類。同時,我們也應不斷增強自身的適應能力和創新能力,以便在未來的競爭中保持領先地位。

點新聞:那科技是否是中美未來最關鍵的一個競爭點?中國是不是應該更大力度聚焦發展高科技?

汪揚:高科技確實是中美未來一個重要的競爭點,但除此之外,政治、經濟等方面也同樣關鍵。大家普遍認為科技是生產力的核心,只要科技領先,就能壓倒對手。因此,美國可能認為通過限制中國的高科技發展可以遏制中國經濟,但這一點是否合理,仍有待商榷。

這讓我想起1991年海灣戰爭,當時美國依賴高科技軍事力量碾壓伊拉克,打了一場非對稱戰爭。而如今,縱觀目前的俄烏、巴以衝突就可以看到非對稱戰爭的可能性已經大大減少。國家的發展也一樣。一個國家的強大是否完全由高科技掌控,這一點值得重新審視。中國的經濟崛起並非單靠高科技,而是依賴於一個完備的產業鏈和強大的製造業。因此,美國試圖通過限制高科技(尤其是芯片)來遏制中國,我認為從長遠看成功的機率是很小的。

中國製造業的轉型是勢在必行的,然而這一過程不能盲目,我們不能一味追求向產業鏈頂端的攀升而忽視所謂「低端」製造業的重要性。美國作為一個典型的例子,儘管在產業頂端擁有顯著優勢,但由於缺乏中端和基礎的產業支撐,導致貧富差距日益擴大。如今,美國除了高端就業機會外,服務業佔據了大量崗位,而底層民眾的生活水平卻停滯不前甚至有所倒退。

回顧過去,強大的製造業如福特公司曾為藍領工人提供了穩定的中產階級生活環境,但這樣的機會在當今社會已變得越來越少。而中國中產階級的崛起,在很大程度上正是依賴於製造業所提供的就業機會。因此,我始終認為,在全力推進高科技發展的同時,中國絕不能輕易放棄哪怕是低端的製造業。畢竟,許多人的就業問題仍然需要依靠大規模的製造業和農業來解決。

此外,我堅信中國是樂見與美國在科技領域進行健康競爭的。然而,令人遺憾的是,美國當前對中國的打壓和遏制已遠遠超出了正常的科技競爭範疇,它已深入到意識形態和霸權鬥爭的層面。這是相當危險的,因為當今世界所面臨的分裂、災難、問題與危機,無一源自科技進步,而是由宗教紛爭、政治對立、民族矛盾以及極端的意識形態所引發。我熱切期盼中美兩國能夠恢復正常的交流、合作與競爭,共同推動世界的和平與發展。

點新聞:在中美競爭日趨激烈的背景下,我們注意到美國科技公司中有大量華人身影,您對此有何看法?

汪揚:在全球科技競爭的舞台上,華人科技人才的貢獻是不容忽視的。對於這一現象,我認為這並非僅僅是人才流動的自然結果,更是全球化背景下知識、技術與創新相互交融的必然產物。偉大的科學家和企業家(包括很多華人)都是放眼全球,將他們的知識和成果分享人類。

以OpenAI的奧特曼為例,他從未將自己局限於美國公司的範疇,他的眼光遠超國界,志在全球。谷歌亦是如此,雖身處美國,但其野心在於全球領先,這一點從其不斷推進的全球戰略中可見一斑。

黃仁勳面對美國制裁的困境,還是在積極尋求突破之道,努力在政策允許範圍內將產品賣向中國市場。馬斯克的特斯拉更是對中國電動車行業發展做出了巨大貢獻,開放了其電動車專利,這不僅推動了中國電動車行業的發展,更體現了其開放的國際視野與格局。

這些現象表明,在全球化的今天,科技競爭已不再是單一國家的競爭,而是全球範圍內知識、技術與創新的競爭。華人科技人才在這一過程中扮演着重要角色,他們不僅推動了全球科技的進步,更為中美兩國乃至全球的科技交流與合作注入了新的活力。

點新聞:當談到像馬斯克這樣的傑出人物時,您是否希望在香港科大中培養出類似的人才?

汪揚:每所學校都懷有培養世界級人才的宏偉願景,像馬斯克這樣的傑出人才無疑是其中的典範。香港科大也培養出了像大疆創始人汪滔這樣的頂級科創人才。

馬斯克的成功的確得益於學校所提供的廣闊平台、豐富的社交網絡以及無盡的啟發。然而,我們也必須認識到,他的成功更多還是來自他的勤奮、才能和機遇。

進入名校並不意味着成功已成定局。許多成功具有偶然性,成功的人常常是在這個充滿不確定性的過程中抓住了機遇,脫穎而出。在龐大的學生群體中,總會有一兩個像馬斯克或喬布斯這樣的佼佼者嶄露頭角,這只是時間早晚的問題。因此,學校的角色應當是為學生提供一個充滿資源和良好環境的學習平台,讓他們能夠發掘自己的潛力和興趣。學校可以給予學生啟發和支持,但最終能否成為世界級人才,還是要取決於學生自身的特質、努力以及對機遇的把握。教育可以為我們鋪就通往成功的道路,但真正的成功還是需要我們自己去爭取和創造。

最後,我想強調的是,香港科技大學一直以其卓越的創新創業精神而著稱。除了大疆這樣的傑出代表企業外,僅目前而言,由香港科大校友和學生創辦的初創企業數量已高達1700個。考慮到香港科大僅有32年的歷史以及其相對較小的規模,這一數字無疑令人矚目。在這樣濃厚的創新創業氛圍中,香港科大培養出下一個類似馬斯克那樣的傑出人才,是完全有可能的,甚至是毫不奇怪的。

(點新聞記者張安寧、陳子萌報道)