WFH久坐屁股痛 損梨狀肌手尾長

疫情反覆,不少人或需面對Work From Home(宅家工作)的工作模式,日日宅家坐8至9小時,不知不覺間為身體帶來很多問題,屁股痛就是其中一例。腰痛、肩頸痛是都市人常見的痛症,不少患者都會主動去問點樣醫治,或自行上網找資料,然而當疼痛的是屁股肌肉,好多人會覺得尷尬,寧可選擇逃避導致延誤醫治。有註冊脊醫表示,若只是臀部酸痛,很可能只是「梨狀肌綜合症」,若不及時接受治療,就會引發更嚴重的坐骨神經痛。

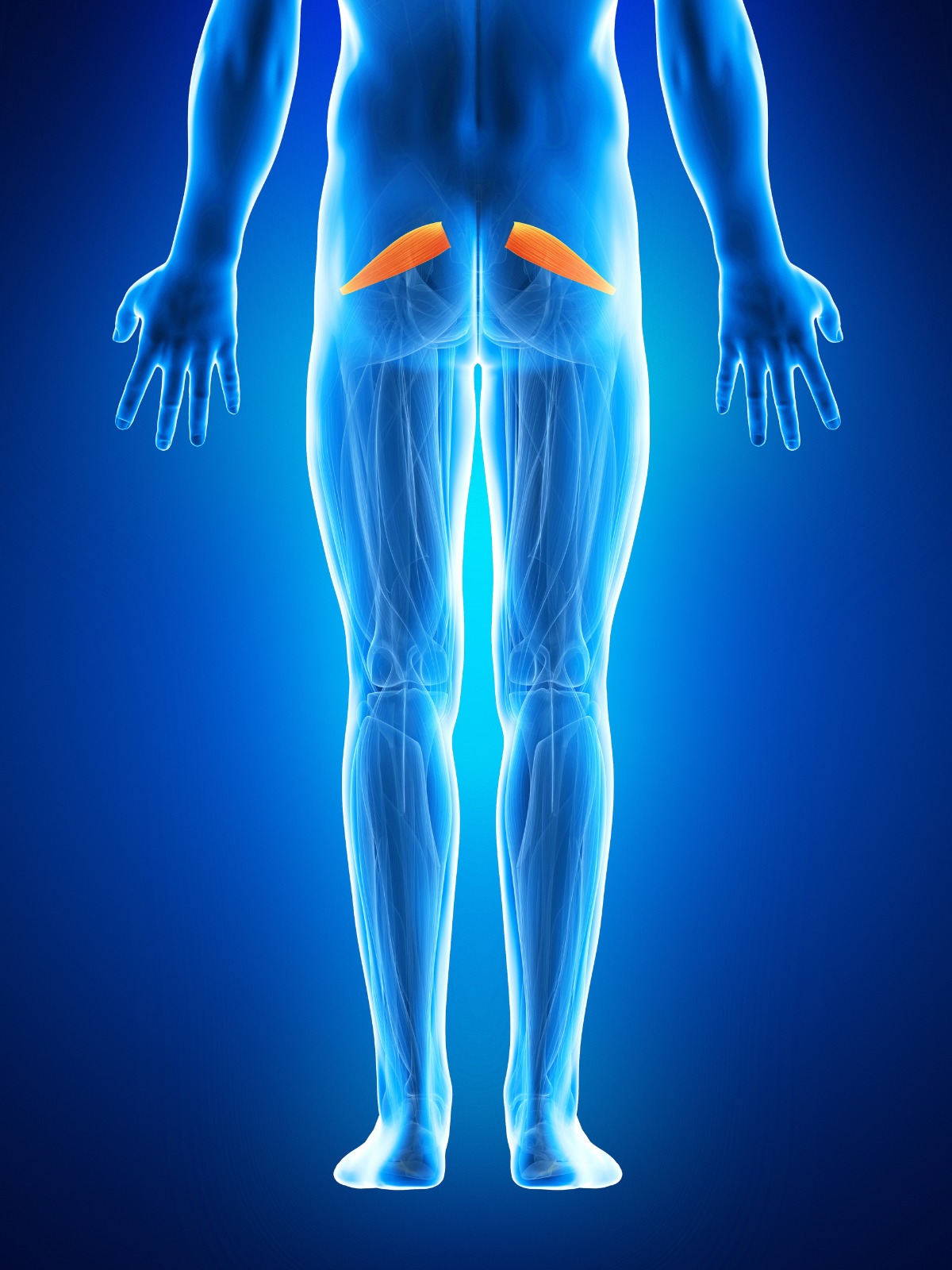

註冊脊醫、脊骨神經科醫生何梖榮說:「梨狀肌深藏在臀部最厚的肌肉(臀大肌)之下,平常是摸不到的。它是一組臀部的深層肌肉,由薦骨連到大腿的股骨大轉子。主要作用是聯同其他肌肉完成大腿向外轉動的動作,例如做八字腳的動作……至於梨狀肌綜合症,患者痛症以臀部為主,感覺疼痛位置大多較深,也可能反射到腳部,主要影響腳部的後方或後外側。」

一般患者形容痛楚有如鑽痛、針刺、觸電、火燒、「有條筋拉住腳後方」或「蟻咬」等、常見症狀包括小腿外側麻痹或會陰部不適等。嚴重時不能站立行走,或行走一段距離後劇痛,要一拐一拐,或休息片刻待痛楚減退後才能繼續行走。側睡時轉身會牽扯至痛楚,令睡眠質素下降,影響日常工作及生活質素。

照X光磁力共振亦會漏診

就臨床所見,患者多數是由姿勢不良引致,如愛翹腳,又或座椅太硬等,導致梨狀肌發炎,引起梨狀肌綜合症。其中年輕患者因運動勞損和拉傷引起,年長患者則是因運動不足造成。「一些劇烈的運動例如籃球、足球、羽毛球、跑步等,都有機會令梨狀肌受傷發炎。姿勢不正也是常見的成因,例如經常蹲下的動作、坐很矮的『櫈仔』、蹺腳坐和扁平足等。另外,如姿態長期不正,令盆骨錯位,都會拉扯到梨狀肌,引起痛症。」

梨狀肌綜合症帶來的困擾不單是屁股痛,因為坐骨神經的覆蓋範圍剛好經過梨狀肌下方,因此若梨狀肌呈現繃緊、拉傷、發炎等不良症狀,便有機會摩擦或拉扯到坐骨神經,引發坐骨神經痛的症狀。更麻煩的是,梨狀肌綜合症在一般腰椎X光片和磁力共振都不會出現明顯異常,容易漏診。不過,一些簡單的測試已可有助診斷梨狀肌綜合症。「例如把髖關節向前屈曲和內旋時,痛症會相對較明顯。如果向臀部梨狀肌位置按壓,更可能引起痛楚或感到有硬塊(肌肉繃緊)。」何梖榮說。「梨狀肌綜合症往往與生活習慣有關,例如蹺腳、坐姿不當、缺乏運動等,因此無論是否梨狀肌綜合症患者也好,均需要留意日常生活的姿勢及習慣,比如良好的坐姿與站姿和適量運動等。」何梖榮補充說。

治療方面,主要包括消炎和伸展兩方面:

1.消炎:衝擊波治療和電療等非藥物和入侵性治療是有效療法,同時脊醫也會以手法矯正錯位的盆骨。

2.伸展:一些針對梨狀肌的伸展動作,可放鬆原來已繃緊的肌肉,幫助受損部分復元。